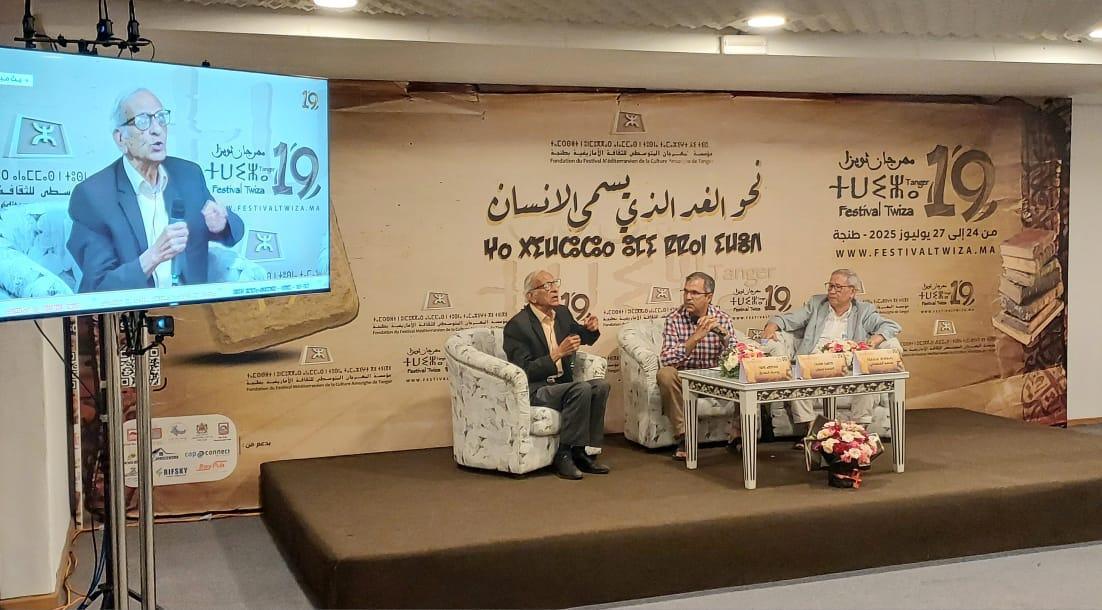

في إطار ندوة فكرية نظمت خلال مهرجان "ثويزا"، أثار المفكر التونسي يوسف الصديق نقاشاً حاداً حول طبيعة التفسير القرآني وحدود العقل في قراءة النص الديني، معتبراً من خلال أطروحاته التي تناولها موقع "تيل كيل عربي" أن مؤسسة التفسير التاريخية "زيفت" النص القرآني وأسست لمفاهيم مثل "الشريعة" و"سنة الرسول" التي يرى أنها لم ترد في القرآن بمعناها المتداول.

الصديق ميز بين "إسلام القرآن" المفتوح للتعددية و"إسلام التفسير" الذي انتصر تاريخياً، ووجه نقداً لاذعاً لكبار المفسرين ولكتبهم التي يعتبرها تنظيراً لمسائل لا أساس نصي لها، ضارباً المثال بأسماء ونَسَب فرعون موسى. كما ذهب إلى أن بعض آيات القرآن، مثل تلك التي تصف حالة النفاق بين الصحابة أو تخاطب الشعبيين بعدم تطبيق ما يؤمنون به، تعكس "فشلاً مؤقتاً" في إيصال الرسالة، مشدداً على أن المسؤولية تقع على المتلقي لا على النص ولا الرسول.

أما بشأن "الشريعة" فقد أوضح أن معناها القانوني لم يرد في القرآن، وتم تناقل المفهوم لاحقاً عبر مؤسسة الفقه، بينما اعتبر أن فكرة "سنة الرسول" كتشريع عام تم تسييسها بتأويل آيات مثل "ما آتاكم الرسول فخذوه"، التي ترتبط سياقياً بالغنائم وليس بالتشريع، حسب قراءته.

وما زاد من حدة الجدل، رفض الصديق مفهوم "النسخ والمنسوخ" في القرآن واعتبره غير منطقي عقلياً، كما نبه إلى أن نهج المؤسسة التقليدية أهمل البعد النحوي للجملة الاعتراضية بما أثر على فهم لوائح "الآيات المحكمات".

ورداً على تساؤلات الحضور حول العلاقة بين الوحي والعقل، بيّن الصديق أن الإيمان بفردانية النص القرآني هو اعتقاد إيماني لا يمكن إثباته عقلاً، مشبهاً فرادة القرآن بفرادة نصوص شكسبير التي لا تترجم بالجملة إلى عظمة الأصل حتى بعد فترة طويلة من التعلم.

في المقابل، رأى الفيلسوف محمد المصباحي أن المبالغة في الاختلاف تضر بالفهم، واعتبر أن تأثير القرآن الحضاري الممتد يرجح قوة النص وقدرته على الحركية الحضارية، وليس ضعفه، منتقداً اختزال التراث في تأويلات معاصرة "طائشة".

أما المؤرخ محمد جبرون، فقد تساءل عن إمكانية اكتشاف حقائق غابت عن أعلام الفكر الإسلامي طيلة قرون، معتبراً رؤى الصديق حول الحديث النبوي "ادعاءات يصعب إثباتها علمياً"، فقد خضع الحديث النبوي للدراسة الأكاديمية الصارمة، بما فيها الأنثروبولوجيا والوثائق والنقوش التاريخية.